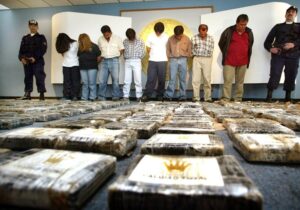

«El narcotráfico ya no es lo que era. Se ha sofisticado. Hoy el negocio, como cualquier industria legal, invierte en optimizar su producción, en lograr eficiencias en la cadena de distribución e innovar para satisfacer la demanda de los consumidores y atraer nuevos clientes. Un negocio redondo, con ganancias de vértigo que cada vez son más difíciles de trazar, escapando así a todo tipo de autoridades, ya sean las de seguridad o las financieras.Noticia Relacionada estandar No Interceptado un narcosubmarino con 6,6 toneladas de cocaína a 500 millas de las Azores Pablo Muñoz La droga iba a ser recogida por otras embarcaciones cerca de la costa portuguesa y tenía como destino la Península IbéricaBasta recorrer los eslabones de la cadena de producción y distribución para comprender mejor este ‘narcos 2.0’ y sus implicaciones globales. Para empezar, hay que desterrar del imaginario popular a esos capos de series de televisión, ochenteros, forrados en oro y mal gusto, amos del negocio y de la violencia derivada. La evolución, como señala Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, «es generacional: en los años 80 y 90, los capos colombianos controlaban el negocio, es decir, las grandes plazas de vicio en Nueva York o Los Ángeles. Eso significaba el dominio del último eslabón, el de mayor acumulación de capital, como es la distribución al detalle. Luego viene una generación con mayor protagonismo, la de los mexicanos, en donde inicialmente los capos colombianos eran socios, cosa desdibujada ya, dejándolos como proveedores de materia prima». Y en ese primer eslabón de la cadena también se han dado cambios importantes. Aumenta la superficieDe acuerdo con la Undoc (la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en 2023 Colombia contaba con 253.000 hectáreas de coca (10% más que en la revisión anterior) y la producción de cocaína pura fue de 2.664 toneladas métricas, un aumento del 53% en comparación con 2022. ¿Qué cambió para que se diera semejante florecimiento en la producción? Para Ana María Rueda, coordinadora de Análisis sobre la Política de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz, la respuesta debe tener en cuenta que «el cultivo se ha sofisticado, liderado hasta cierto punto por el campesino, que antes entregaba la hoja, luego pasó a la producción de base y hoy casi todos producen pasta, lo que implica un proceso adicional de refinación que requiere más químicos y el conocimiento de la fórmula para lograrlo. Además, los guerrilleros o grupos armados de la zona, que reemplazaron a los comisionistas de antes, hoy están pidiendo un nivel de calidad más alto y, si no les sirve, devuelven la pasta, cosa que antes no sucedía. Esto hace que el productor mejore sus procesos para poderla vender».Y para mantenerse en el negocio, hay ya cultivos técnicamente mejorados. «Si bien se sostiene el número de hectáreas cultivadas, los avances técnicos han significado mejoras en los tiempos de producción, en la cantidad de hojas de coca como resultado de la hibridación genética –fortalecida con variedades de Bolivia–, a lo que se suma un mayor rendimiento en el procesamiento», señala el capitán Ervyn Norza Céspedes, investigador de la Universidad de los Andes. Pero, además, «hay inversión y esfuerzos muy enfocados en el cultivo. Por ejemplo, la presencia de ingenieros químicos que acompañan el proceso, en su mayoría colombianos, aunque también traen capacitación y asesoría de Estados Unidos y Europa para aumentar la producción y el rendimiento, inclusive reduciendo etapas de procesamiento, lo que ahorra tiempo y dispara la producción». Si bien se ha hablado mucho de extensiones industriales, Rueda dice que «las familias campesinas que siembran coca tienen un poco más de una hectárea, no son grandes cultivos; no hay información fidedigna u oficial, por ejemplo, de compra ni de la erradicación de hectáreas de dimensión industrial, superior a las 10 o 15 hectáreas. El cambio se da, en cambio, en la forma de compra de la producción de pasta o base de coca, donde la venta se hace a intermediarios designados puntualmente por la guerrilla. El grupo armado anuncia un punto de acopio, recibe y hace control de calidad. El campesino ya no tiene la libertad de venta al mejor postor, sino exclusivamente al delegado de la organización armada y violar ese esquema se puede pagar con la vida». Así operaba hasta finales de 2024 y ese esquema, al parecer, se mantiene.Los campesinos también sofistican sus métodos En 2023 la producción de coca pura en Colombia fue de 2.664 toneladas métricas, un 53% más que en el año anteriorUn elemento adicional y muy importante, como recuerda Norza, es que «en la última década los laboratorios ya no están en sitios remotos (también hay en España y otros países de Europa), sino que son móviles y con capacidad de desplazarse en territorios complejos o selváticos, lo cual dificulta aún más la prohibición por las autoridades. Y para mimetizar la droga, en los últimos años han surgido nuevos métodos, como agrupar la coca con carbón – el llamado ‘candado químico’– para evitar la detección en la pasta de coca» . Ese ‘candado’ se hace directamente en los puertos, en especial los del Pacífico. Los dueños de las fronterasDe acuerdo con Ana María Rueda, «los colombianos tienen el control de la coca al interior de la frontera, donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla la del Catatumbo, las disidencias de las FARC en la zona de Putumayo-Nariño, y subiendo por el Pacífico se complica, por la pelea de las rutas entre disidencias y ELN, y más arriba por Antioquía y el Caribe, el Clan del Golfo. Las fronteras tienen sus dueños. Y son ellos los que tienen el contacto internacional, que es el que controla la ruta de exportación y así cambia el eslabón en la cadena y el negocio se abre al mundo. En Colombia también se da un cambio frecuente de rutas internas, advierte Norza citando un informe de la Policía Antinarcóticos de Colombia: «A finales de 2024, identificaron 360 focos por trochas [caminos angostos] y ríos por donde transita la droga, conectando el Pacífico con la Costa Caribe y Venezuela, que es por donde la droga sale hacia Europa, para entrar por España, Países Bajos, Europa oriental, o dan la vuelta por Australia para llegar a Asia, o por Brasil para entrar por África vía Italia y los Balcanes, donde ya esa mafia local financia la ruta, previa visita al país para conocer la producción que va a comprar». Droga decomisada en una de las rutas de introducción de la coca a través del Canal de Panamá EFEPara Daniel Mejía , profesor titular de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes, en los últimos tiempos «el gran cambio ha sido en la ruta por Ecuador, pues el puerto de Guayaquil se ha convertido en el centro de exportación hacia Europa y Costa Rica, por el Canal de Panamá, y a Oceanía, exportación que se camufla entre carga legal; esto sin dejar de utilizar lanchas rápidas en manta. El Amazonas brasileño también se ha convertido en una nueva ruta de exportación hacia África y Europa». Los semisumergibles, que son hoy tan famosos, no son nuevos, han evolucionado un poco, pero su capacidad es limitada. Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, es quien tal vez conoce hoy mejor que nadie este cambio en las rutas y puede explicar su impacto. «Sí, Ecuador es actualmente la principal plataforma logística del tráfico de cocaína en la región andina y una de las más importantes también en América Latina. ¿Por qué se da esto? Porque en los últimos 10 o 15 años el país ha fomentado una mayor inserción hacia mercados internacionales de la producción local, principalmente de los ‘commodities’ que se producen en el Ecuador, como banano y camarón, y la exportación de petróleo. Al tener mayor diversidad de mercados, sobre todo con la Unión Europea, surge una economía de escala de las redes de tráfico de drogas en Ecuador en conexión con los grupos locales. Es decir, a mayor comercio internacional de bienes y servicios, mayores capacidades también de los grupos para ocultar y para trasladar, en este caso, cocaína hacia los mercados de consumo».La evolución de las rutas es muy importante para el negocio. A medida que crece la producción en Colombia, con fronteras porosas de difícil control, como la del Pacífico, las rutas terrestres en Ecuador también se adaptan. «Es decir –dice Rivera–, a mayor cantidad de laboratorios de clorhidrato en Putumayo y Nariño, mayor cantidad de rutas que tienes en Ecuador, por donde salen unas 500 toneladas de cocaína anualmente proveniente de esos departamentos de Colombia. Y sucede porque en 10 o 12 horas se puede llegar a los principales puertos de exportación. A esto se suma la utilización de embarcaciones pesqueras para mover la cocaína hasta Ecuador y también hacia Centroamérica –Costa Rica es hoy el gran ‘hub’ para el narcotráfico camino al norte– y México, la utilización de los llamados narcosubmarinos , por ejemplo, alrededor del eje de Esmeraldas y Nariño, y en muchísima menor medida, la utilización de aeronaves».Para Preciado, «ha pasado el protagonismo mexicano y recientemente ha surgido el ecuatoriano, que tuvo una primera etapa de colombianización, derivada de la desmovilización paramilitar y de las FARC, capacidad criminal que pasó a Ecuador. Pero los locales acomodaron el negocio a su idiosincrasia, especialmente ligado al puerto de Guayaquil y la ruta pacífica como eje del abastecimiento del mercado europeo, asiático y de Oceanía, estos dos los mercados de mayor expansión en la actualidad. Además, ya hay cristalizaderos y laboratorios al lado ecuatoriano, con lo cual podemos hablar de un negocio transfronterizo entre estos dos países». Un negocio redondoEn plata blanca, tal y como explica Daniel Mejía, el negocio se tasa así: en Colombia, un gramo con pureza del 92%, en la puerta del laboratorio se vende por dos o tres dólares, el kilo entre 2.000 y 3.000 dólares americanos. En las fronteras del país, ese mismo kilo se vende entre 6.000 y 7.000 dólares y salido de las fronteras, en Europa el gramo cuesta entre 180 y 200 dólares, con lo cual el kilogramo se vende entre 180.000 y 200.000 dólares. Si el kilo llega a Norteamérica por Costa Rica, el valor está en 12.000 dólares, y ya en Estados Unidos cuesta 35.000 dólares, que para el menudeo en las calles de Nueva York y Los Ángeles, se vende entre 120.000 y 200.000 dólares. «Por eso siempre hay nuevas rutas posibles», dice Mejía. En el lavado de esos dineros es donde también cabe la innovación, en especial si se piensa en las criptomonedas. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, afirma que «la gran transformación se ha dado en estos activos digitales, con dos características muy importantes: facilitan los pagos internacionales de una manera enorme, evita la detección por parte de las autoridades internacionales y de aquellos países de donde provienen los recursos de salida, como Estados Unidos, Australia, Inglaterra, España y Francia, todos grandes países consumidores, haciendo más fácil el pago del contrabando en China. Allí es donde hay una gran revolución, con un efecto clave, que es proveer la liquidez a las plataformas donde se trazan esos activos digitales, que no existirían sin la demanda del crimen organizado por esos activos, ligados al lavado. Ese es el gran mundo 2.0 del tráfico de narcóticos. El precio en el mercado El kilo de coca pura se vende en Colombia por 2.000-3.000 dólares; en la frontera cuesta 6.000-7.000 y en Europa, de 180.000 a 200.000 dólaresLa otra circunstancia que se ha reportado en los últimos cuatro años es el surgimiento, en Europa y Asia, de cuatro sitios de lavado de activos, siendo uno los Emiratos Árabes, donde el crimen organizado de Irlanda, España y los Balcanes se ha asentado. En algún momento pasó por Israel, Jordania y Chipre, pero el foco hoy son los Emiratos, donde los mecanismos internacionales de intercambio de información no operan. Y a pesar de los informes de Naciones Unidas, no necesariamente donde sucede el tráfico se da el lavado de activos, dos instancias hoy muy separadas en el mundo.Pero los grandes cambios no están solo en la producción, sino también en el consumo, anota Preciado. Esa ha sido una transformación silenciosa surgida del Covid-19 y posible gracias a los repartidores y a las drogas sintéticas: «Ese ha sido el gran mercado de expansión del consumo de distintas sustancias y diversificación del negocio, donde prácticamente cada sustancia tiene su propio mercado, cada vez menos dependiente de una producción en zonas apartadas. Ahora la producción y la provisión son urbanas».

Fuente: abc.es